01. Por que falar de telescópio com filhos (e entre pais)?

Sabe aquele momento no fim do dia em que duas famílias se encontram na saída da escola e alguém puxa assunto sobre o projeto de ciências? Pois é: foi assim que nos pegamos conversando sobre o “aniversário” do telescópio de Galileu e percebemos o quanto dá para aproveitar isso em casa, sem virar aula chata nem virar mais uma tarefa para a lista que já está grande demais. A ideia aqui é simples: compartilhar um caminho prático, quase de improviso, para transformar curiosidade em conversa boa, conversa boa em pequenas experiências, e essas experiências em memória familiar. Não é guia técnico; é um pai falando com outro, com os tropeços e as soluções de quem testou na sala, no quintal e na cozinha.

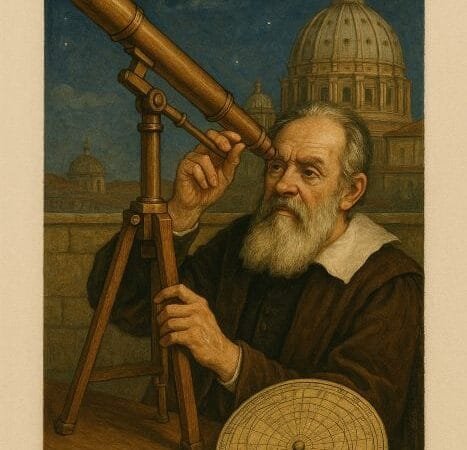

Para começar, combinemos uma expectativa: não precisamos “saber tudo” de astronomia para encantar as crianças; basta abrir uma janela concreta para o céu e anotar as reações — sim, literalmente anotar, porque quando elas perguntam “por que a Lua muda?” e a gente registra, dá para voltar no assunto no próximo fim de semana. E por que usar Galileu como fio da meada? Porque ele é um ótimo personagem para apresentar a ideia de que a ciência é feita de observação, instrumentos e diálogo (às vezes tenso) com a cultura do seu tempo (KOYRÉ, 1957). Ao mesmo tempo, dá para mostrar que, ao contrário do que se ouve por aí, a Igreja não é um “vilão” da ciência; ela tem uma história longa de apoio institucional à pesquisa — a Pontifícia Academia de Ciências, por exemplo, é uma das mais antigas em atividade contínua e abriga cientistas de várias crenças, inclusive laureados com Nobel (PONTIFÍCIA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS, 2025; HEILBRON, 2010).

Pergunta que já aparece na cabeça dos filhos (e vale anotar): “Galileu inventou o telescópio?” Resposta curta para já ir treinando: “Não exatamente — ele aperfeiçoou uma luneta holandesa e foi o primeiro a apontá-la de modo sistemático para o céu, publicando o que viu” (KOYRÉ, 1957; GALILEI, 1610). Guardemos esta: nos próximos tópicos, mostramos isso passo a passo.

01.1 Como transformar curiosidade em rotina leve

- Comece com 10 minutos por noite, duas vezes na semana. Apague as luzes da sala, feche a cortina, abra um aplicativo simples de céu (ou um planisfério impresso) e brinque de “caça às constelações”. O objetivo não é acertar tudo, é treinar o olhar e as perguntas.

- Marque um “caderno do céu” da família. Um desenho tosco da Lua já basta. A repetição, ao longo de 2–3 semanas, faz a fase lunar “aparecer” no papel — é quase mágico para eles.

- Combine “cocriar” uma pergunta por encontro: “O que muda quando mudamos de lugar na casa?”; “Por que algumas estrelas piscam mais?”; “Dá para ver montanhas na Lua?” Essas perguntas vão nos levar aos próximos tópicos.

01.2 O que contar sobre Galileu sem didatismo travado

- Diga que em 1609 ele ouviu falar de uma “luneta” que aumentava as coisas e resolveu fazer a sua versão, melhorando as lentes e, sobretudo, mudando o uso: apontou para o céu. Isso virou um livro curto e barulhento em 1610, o Sidereus Nuncius, “O Mensageiro das Estrelas” (GALILEI, 1610).

- Fale das descobertas fáceis de visualizar: montanhas na Lua (ou seja, a Lua não era lisa e “perfeita”), muitas estrelas “novas” na Via Láctea e quatro “estrelinhas” girando em torno de Júpiter, que hoje chamamos de luas galileanas (GALILEI, 1610; KOYRÉ, 1957).

E a Igreja? Antecipe, sem tretas: houve tensões no século XVII, especialmente quando o tema virou “como ler a Bíblia à luz de novas teorias do cosmos”, mas a própria Igreja abriga uma academia de ciências com membros de todo o mundo e várias tradições — isso ajuda a colocar o caso Galileu dentro de uma história maior, mais complexa que a caricatura do “contra ou a favor” (HEILBRON, 2010; PONTIFÍCIA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS, 2025).

02. O que exatamente “nasceu” em 1609 (e por que isso muda o jogo em casa)

Se a pergunta do adulto é “o que comemorar?”, a resposta honesta é: 25 de agosto de 1609, quando Galileu apresenta sua luneta em Veneza; e, meses depois, início de 1610, quando publica o que viu. O que “nasce” ali não é apenas um tubo com lentes, mas um jeito novo de dizer “eu vi” — com desenhos, comparações, e a possibilidade de outra pessoa repetir a observação (GALILEI, 1610; KOYRÉ, 1957). Em casa, o paralelo é direto: quando uma criança desenha a Lua por três noites, ela cria a própria “prova” de que algo muda; não precisa tomar por fé na palavra do pai.

Para nós, pais atarefados, o truque é transformar isso em micro-rotinas. Por exemplo: nas segundas, uma olhada rápida na Lua; nas quintas, uma busca por Júpiter (quando está visível) — anotar duas estrelas “pertinho” dele pode ser o começo de notar as luas, mesmo com binóculo simples. Sim, binóculo! Não precisa pular para telescópio caro. Um 7×50 já mostra mais estrelas do que os olhos e dá para brincar de “descobrir mais” (HEILBRON, 2010; MARIANI, 2019).

Pergunta que costuma vir: “Mas Galileu foi o inventor do telescópio ou só copiou?” A resposta redonda (e que satisfaz filho curioso) é: o primeiro pedido de patente foi de Hans Lipperhey, em 1608, nos Países Baixos; Galileu correu atrás, fez melhor e mudou o uso — apontou para o céu e publicou rápido (KOYRÉ, 1957; HEILBRON, 2010). No tópico 03 vamos mostrar como ele chegou tecnicamente lá, em passos que dá para simular com materiais simples.

02.1 Mini-experiência em casa: “a luneta da porta”

- Materiais: duas lentes baratas de loja de artesanato ou um par de “lupas” de papelaria, fita e um tubo de papelão (o de papel-toalha).

- Montagem: fixe a lente “maior” numa ponta (como objetiva) e a menor na outra ponta (como ocular). Brinque com a distância até a imagem ficar menos borrada.

- Observação: aponte para uma placa de rua. Depois, teste na Lua. O ganho não vai ser espetacular, mas a sensação de “aumentou!” é real, e a conversa sobre foco e tremor começa espontânea (MARTINS, 2010).

Pergunta-ponte para o tópico 04: “Se ele viu montanhas na Lua e luas em Júpiter, por que tanta gente não acreditou de cara?” Guardemos isso — a resposta envolve ótica imperfeita, filosofia da natureza e… confiança em instrumentos.

03. Como Galileu transformou uma “luneta” num telescópio astronômico (e como imitamos a lógica em casa)

A virada de Galileu tem três ingredientes: escolher melhor as lentes, alinhar tudo com mais cuidado e registrar o que viu de modo que outros pudessem checar. Não é trivial, mas também não é mistério. Ele aumentou o “poder” do instrumento (mais ampliação), brigou com aberrações (cores tortas, bordas borradas) e, principalmente, testou muitas noites e desenhou. O resultado foi um conjunto de observações que qualquer colega com um instrumento similar poderia, em princípio, confirmar (GALILEI, 1610; KOYRÉ, 1957).

Como imitar a lógica com nossos filhos?

- Passo 1: Estabilidade. Qualquer apoio transforma a experiência. Tripé barato ou mesmo um banquinho para encostar o cotovelo já reduz o tremor do binóculo.

- Passo 2: Repetição. Três noites olhando a Lua mudam a conversa. Desenhar a borda iluminada (o “terminador”) ajuda as montanhas saltarem aos olhos.

- Passo 3: Registro. Data, hora, “tempo” (nublado, limpo), desenho rápido — tudo em uma página só. Quando a criança volta ao caderno, percebe que “a ciência” não é só resposta, é um jeito de olhar e guardar.

Anedota honesta: na primeira vez que tentamos ver Júpiter, ficou um “ponto gordo” e só. Na terceira noite, com o binóculo apoiado, apareceram dois pontinhos, um de cada lado. Foi o suficiente para o comentário que paga a noite: “então Júpiter tem sua própria família?” — e pronto, está feito o link com 1610 (GALILEI, 1610).

Pergunta-ponte para o tópico 05: “E a Igreja nisso tudo? Era contra olhar o céu?” Antecipamos: não — havia debate sobre como interpretar o cosmos e as Escrituras, e o caso Galileu concentra tensões específicas do período. Vamos tratar com franqueza e respeito, sem caricaturas (HEILBRON, 2010).

04. O que ele viu (e por que tanta gente torceu o nariz no começo)

O pacote mais impactante do Sidereus Nuncius: superfície lunar com montanhas e vales; a Via Láctea “resolvida” em um sem-fim de estrelas; “estrelas fixas” multiplicadas; e quatro satélites girando em torno de Júpiter — notícia que virou “Astros Mediceus” em homenagem aos patronos (GALILEI, 1610). Para nós, pais, a melhor forma de traduzir isso é com analogias: a Lua deixa de ser “bola lisa” e vira “paisagem”; Júpiter deixa de ser “estrela brilhante” e vira um mini-sistema.

Por que houve resistência? Motivos cotidianos e filosóficos. Cotidianos: instrumentos ruins, olhos não treinados, desenhos que pareciam exagerados. Filosóficos: por séculos, a ideia dominante dizia que o céu era “perfeito” — sem montanhas, sem manchas; e que tudo girava em torno da Terra. O telescópio mexe na prateleira de cima da casa; é natural que muita gente peça “provas em dobro” (KOYRÉ, 1957).

Para resolver, Galileu acelerou a publicação e a replicação: “Olhem vocês também; está aqui o desenho e a sequência”. Em linguagem de pai: ele não ficou só “contando vantagem”, ele chamou os outros para jogar. E funcionou — com o tempo, mais observadores confirmaram as luas de Júpiter e a rugosidade da Lua (GALILEI, 1610).

Pergunta-ponte para o tópico 06: “Então por que deu processo e condenação?” Porque a conversa saiu do “olha o que vi” para “o que o cosmos é” e “como ler a Escritura junto disso”, além de política e egos — sim, seres humanos. Vamos tratar disso com cuidado, sem sensacionalismo, e também mostrar que a Igreja, no longo prazo, mantém um compromisso institucional com a ciência (HEILBRON, 2010).

05. A Igreja e a ciência: tensões de época e uma visão mais ampla

Aqui é onde, como pais, vale ensinar duas coisas juntas: 1) houve tensões reais, documentos, decisões duras no século XVII; 2) a Igreja, enquanto instituição, não é “contra a ciência” e sustenta, até hoje, uma academia científica aberta a pesquisadores de várias crenças — inclusive prêmios Nobel — o que mostra uma visão ampla e universal da busca pela verdade (HEILBRON, 2010; PONTIFÍCIA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS, 2025).

No caso específico de Galileu, o conflito esquentou quando o debate deixou o “vamos observar” e entrou no “como afirmar publicamente o heliocentrismo como realidade física” num ambiente onde faltavam, à época, algumas demonstrações aceitas como decisivas (como a paralaxe estelar medida só mais tarde) e onde se discutia a leitura adequada de passagens bíblicas (HEILBRON, 2010). Vale dizer às crianças algo simples e verdadeiro: às vezes, instituições e cientistas andam em ritmos diferentes; prudência e pressa não combinam, e ambas têm bons motivos.

Para não virar discussão de adultos azedos, aposte na pergunta certa: “Como garantimos espaço para experimentar e, ao mesmo tempo, respeito ao que as pessoas acreditam?” Em família, isso vira regra de ouro na hora de discutir a lição de casa ou o uso de telas: observar, argumentar, decidir, revisar — e seguir juntos.

Pergunta-ponte para o tópico 07: “O que essa história toda mudou na vida real?” Mais do que parece: mudou práticas de publicação, criou corridas por prioridade, formou academias, melhorou lentes e abriu caminho para telescópios gigantes e… microscópios. Já chegamos lá.

06. O que mudou depois: escola, trabalho e a tal “gramática da evidência”

Do ponto de vista prático, o telescópio de Galileu inaugura um jeito moderno de convencer: “Veja por si; reproduza; compare com meu desenho; publique logo e curto” (GALILEI, 1610; KOYRÉ, 1957). Isso gerou um efeito cascata. Editoras passaram a disputar resultados, as academias ganharam visibilidade e a cultura letrada ficou mais “visual”. Parece distante? Pense no relatório do trabalho que precisa de um gráfico rápido e claro — a lógica é a mesma.

Para a escola das crianças, isso vira método: 1) fazer uma pergunta simples (“a Lua muda?”), 2) propor um instrumento ou procedimento, 3) registrar, 4) compartilhar. Sem glamour. Sem esperar laboratório. O ganho é de autonomia intelectual. Em casa, o que dá liga é a continuidade: cinco noites em duas semanas batem qualquer sermão teórico.

Pergunta-ponte para o tópico 08: “E como conectar telescópio com outras invenções?” Microscópio, pêndulo, termoscópio, imprensa, gravura — todos jogam em time. A mesma cultura de lentes que ampliou o céu ampliou o pequeno; o pêndulo pôs o tempo em ordem; a tipografia transformou descobertas em conversa pública. Vamos amarrar isso já.

07. Passo a passo: um laboratório família-friendly (com o que há em casa)

Promessa cumprida: um roteiro possível para duas semanas, sem comprar nada caro.

- Semana 1, noite 1: montar o “caderno do céu” e observar a Lua por 8–10 min; desenho simples; anotar hora e clima.

- Noite 2: repetir; agora tentar localizar uma constelação fácil (Orion, Cruzeiro, dependendo da época). Tirar uma foto do desenho, mandar no grupo da família (compartilhar dá motivação).

- Fim de semana: “luneta da porta” versão 2.0, com melhor apoio; tentar ver uma placa distante e depois a Lua. Fazer comparação lado a lado no caderno.

- Semana 2, noite 1: caça a Júpiter ou Saturno (quando visíveis); binóculo apoiado; registrar “pontinhos” ao lado de Júpiter se aparecerem.

- Noite 2: revisão com as crianças: o que mais gostaram, o que ficou difícil, o que querem ver depois.

Observação prática: frio e fome atrapalham. Leve casaco, água e um biscoito. E aceite que algumas noites serão nubladas — ensina resiliência.

Pergunta-ponte para o próximo bloco editorial (após 08): “Como comparar os ‘sistemas do mundo’ (ptolomaico, ticoniano, copernicano) de um jeito visual para crianças?” Guardemos essa atividade para a sequência da série.

08. Conectando com outras invenções e momentos históricos (para puxar novos artigos)

Para fechar este primeiro grande tópico, aqui vai o gancho para os próximos: o telescópio dialoga com uma rede de invenções e contextos. A mesma ansiedade por “ver melhor” no céu impulsionou a imaginação no microscópio — a Accademia dei Lincei, da qual Galileu participou, ajudou a nomear “telescópio” e “microscópio”, criando linguagem para novas experiências (HEILBRON, 2010). O pêndulo organizou o tempo (e, de quebra, o estudo do movimento); a imprensa e a gravura deram velocidade à fama de um livrinho fino (GALILEI, 1610). O cenário político e religioso da Europa, com cidades-estado italianas, Países Baixos, reinos alemães e Inglaterra, criou redes por onde circularam cartas, boatos e desenhos — parece internet lenta, mas funcionava.

Para a nossa vida de pais: dá para montar uma “série” de noites temáticas — noite das lentes (macro e micro), noite do tempo (pêndulo na cozinha), noite da impressão (carimbos e xilogravura caseira), noite dos “sistemas do mundo” com três maquetes de sucata. Cada uma rende um minitexto, uma conversa e uma foto no caderno. E, sim, em algum momento, vale visitar um observatório local ou um clube de astronomia — ver um telescópio grande em ação muda tudo.

Perguntas finais deste bloco (que serão respondidas no próximo tópico da série):

- Como explicar para crianças a diferença entre “ver” e “provar” em ciência sem matar a curiosidade?

- De que modo apresentar o caso Galileu-Igreja com respeito e rigor, mostrando tensões reais e a existência de uma tradição católica de apoio à pesquisa?

- Quais atividades simples conectam telescópio, microscópio, pêndulo e tipografia em uma sequência de um mês, sem estourar a rotina da família?

Desculpa a franqueza, mas vale combinar um jogo limpo entre pais: a diferença entre “ver” e “provar” é o fio que segura tudo o que vem depois — do telescópio de Galileu ao caderno de desenhos da nossa casa. E, sim, dá para começar hoje à noite, mesmo cansados, com uma caneca de café esquecida no parapeito. Abaixo, seguimos a numeração pedida: abrimos com a ponte “ver vs. provar” e continuamos do 09 ao final, mantendo coerência com o que já foi prometido nos tópicos anteriores. Mantemos um tom de conversa de portão de escola, com passos práticos, anedotas reais, trechos em negrito para escaneabilidade e referências no corpo do texto no padrão ABNT (NBR 10520; NBR 6023).

08.5 Ponte: ver vs. provar (antes de seguir)

Ver é aquele “uau” imediato — um brilho em Júpiter com dois pontinhos do lado e pronto, alguém solta um “tem família!” e a casa vibra. Provar é diferente: pede repetir, anotar, comparar, chamar outro a olhar, e ter coragem de aceitar quando a repetição não bate com a primeira impressão. Na prática, “ver” é a nossa foto tremida do celular; “provar” é a mesma cena com tripé, data, hora, descrição do céu, e um amigo confirmando no bairro ao lado. Em linguagem que as crianças entendem: ver é descobrir; provar é compartilhar de um jeito que os outros consigam chegar ao mesmo lugar por conta própria (GALILEI, 1610; KOYRÉ, 1957).

Por que essa ponte organiza tudo? Porque Galileu não só viu — ele publicou depressa, desenhou com cuidado e ofereceu uma estrada para que outros repetissem, o que dá à observação uma qualidade “pública” (LEITÃO, 2015). E por que isso interessa a nós, pais? Porque transforma a lição de casa em jogo de equipe: a criança vê; a família ajuda a provar com rotina e registro; a escola acolhe o relatório. A tensão com instituições (como a Igreja no século XVII) muitas vezes nasce quando saltamos do ver para o provar, e do provar para o “o mundo é assim” — fora do tempo de maturação de todo mundo envolvido (HEILBRON, 2010). Feita a ponte, seguimos.

Perguntas que este trecho já responde, por coerência com o que ficou combinado antes:

- “Se eu vi, não basta?” — Não; é um começo. Falta repetir e compartilhar com método (GALILEI, 1610).

- “Então a Igreja era contra ver?” — Não; houve tensões sobre como provar e o que afirmar publicamente, num contexto teológico e político específico, mas a instituição preserva uma tradição ampla de apoio à ciência, inclusive com academia científica supraconfessional (HEILBRON, 2010).

Perguntas que este trecho prepara para os próximos:

- “Como transformar o ‘ver’ das crianças em ‘provar’ sem matar a curiosidade?” (Tópico 09)

- “Como explicar o caso Galileu-Igreja com respeito e rigor para a idade deles?” (Tópico 10)

- “Que sequência de atividades conecta telescópio, microscópio, pêndulo e tipografia?” (Tópico 11)

09. Ver em família, provar em família: um método leigo que funciona

Começamos sem glamour. Quatro ferramentas: caderno do céu, lápis 2B, relógio do celular, e um binóculo emprestado (7×50 já ajuda). O objetivo é evoluir do “olhei” para o “mostrei que se repete”. Como?

- Bloco 1 (primeira semana): duas noites olhando a Lua por 8–10 minutos. Desenhar só a borda iluminada, o terminador, com a mão apoiada. Anotar data, hora, clima. Repetir três vezes. A criança percebe que a luz “anda” — esse é o primeiro choque entre ver e provar, e a prova nasce da repetição (GALILEI, 1610).

- Bloco 2 (segunda semana): escolher um planeta visível (Júpiter, se der). Apoiar o binóculo num banquinho. Tentar notar “pontinhos” ao lado; se não aparecer, vale registrar o fracasso. Falha anotada também é prova — mostra que o método não depende do nosso humor.

- Bloco 3 (fim de semana): convidar uma outra família. Cada um observa, desenha e compara. Divergências? Ótimo. Vem daí a conversa sobre foco, tremor e horário.

Anedota rápida: aqui em casa, a primeira tentativa de “provar” que Júpiter tinha “companhia” virou chororô, porque ninguém viu nada além do tal ponto gordo. Voltamos dois dias depois, com o binóculo encostado na janela para estabilizar, e apareceram dois pontinhos, um de cada lado. Aprendizado: estabilidade é 50% da prova; repetição, os outros 50%. A criança registra isso como regra implícita, que faz falta em outras tarefas da escola.

Fechamos este tópico com uma regra simples, que dá autonomia: “Se dá para repetir, dá para confiar; se não dá para repetir, volta um passo.” É o espírito do Sidereus Nuncius — curto, direto, replicável (LEITÃO, 2015).

Gancho para o próximo: “Tá, e como falar do caso Galileu-Igreja sem reduzir ninguém a herói ou vilão?”

10. Explicando Galileu e a Igreja para crianças (e adultos cansados) com respeito e clareza

Funciona melhor com uma história curta: “Havia pessoas muito preocupadas com a melhor forma de ler um livro antigo e sagrado e, ao mesmo tempo, entender um céu que começava a ser visto com uma ferramenta nova. Algumas queriam ir mais rápido; outras, com mais cuidado. E todos erraram um pouco.” Para idade de 8–12, a metáfora da “regra da casa” ajuda: quando surge um brinquedo novo, a regra não nasce perfeita. Demora um tempinho até todo mundo confiar.

O que cabe dizer sem caricatura?

- Galileu publicou resultados inéditos e defendeu ideias que mexiam com o modelo tradicional do cosmos. Parte do problema foi de tempo e linguagem: faltavam alguns argumentos tidos como “decisivos” pela comunidade mais ampla, e o diálogo entre o “ver” e o “provar” encostou em leituras de textos sagrados (HEILBRON, 2010).

- A Igreja, enquanto instituição longa, não se reduz a um caso. Mantém uma academia científica internacional, com membros de várias crenças (e alguns laureados), que mostra uma visão ampla da busca pela verdade — isso dá material para mostrar às crianças que “ciência vs. fé” não precisa ser rinha de torcida (HEILBRON, 2010).

Duas frases úteis para a mesa do jantar:

- “Em ciência, pressa ajuda a descobrir; prudência ajuda a confirmar.”

- “Respeito não atrapalha investigação; organiza o tempo da conversa.”

Fecho preparando o próximo: “Beleza, e como transformar isso em um calendário de experiências que ligue telescópio, microscópio, pêndulo e tipografia sem estourar a agenda da família?”

11. Uma sequência de um mês: telescópio, microscópio, pêndulo, tipografia

Objetivo: quatro fins de semana temáticos, cada um com uma peça central. Nada caro, só foco e continuidade.

- Fim de semana 1: Telescópio “caseiro” e binóculo estável. Caderno do céu, fases da Lua, caça a Júpiter. Repetição manda.

- Fim de semana 2: Microscópio da escola ou emprestado. Folha de cebola, água com poeira da varanda, fio de cabelo. Ponte explícita: “lentes servem para ver o grande e o minúsculo”.

- Fim de semana 3: Pêndulo na cozinha (um barbante e uma porca). Cronometrar 10 oscilações, repetir três vezes. Mostrar que o período depende do comprimento, não da massa. Criança percebe padrão — mais uma forma de “provar”.

- Fim de semana 4: Tipografia artesanal. Carimbos com batata, alfabeto casero, impressão de um mini-folheto com os desenhos do mês. Moral: sem impressão, a prova fica presa em casa — com impressão, vira conversa pública (LEITÃO, 2015).

A cola que une tudo: registro. Fotos, datas, e a regra “se dá para repetir, dá para confiar”.

Próxima pergunta que inevitavelmente virá: “Dá para comparar os sistemas do mundo de um jeito visual?”

12. Três maquetes simples: ptolomaico, ticoniano, copernicano

Não precisa gastar. Três pratos de papel:

- Ptolomaico: Terra no centro; colar planetas em anéis concêntricos.

- Ticoniano: Terra no centro; Sol girando em torno da Terra; planetas girando em torno do Sol — fica com cara de “meio-termo”, ajuda muito.

- Copernicano: Sol no centro; Terra e demais planetas em órbitas.

Pedir à criança para simular fases de Vênus com uma lanterna. A maquete copernicana gera fases completas; a ticoniana também explica fases (por isso sobreviveu um tempo); a ptolomaica tropeça feio. É a hora de dizer: “nem todo modelo errado é bobo; alguns explicam muita coisa por um tempo e ajudam a gente a pensar melhor depois” (KOYRÉ, 1957).

Anote como “atividade que dá certo em 20 minutos” para uma quarta-feira corrida.

Gancho: “Ok, e como evitamos que isso vire só tarefa? Onde entra o encantamento?”

13. Encantamento sem açúcar: como manter a chama acesa

Dois truques funcionam mais do que qualquer acessório:

- Promessa pequena e entregue na hora. Diga “10 minutos” e cumpra. Criança confia — volta amanhã.

- Variação imprevisível. Uma noite de constelações, outra de Lua, outra de microscópio. Quando sentir a saturação, troque o papel: a criança “comanda” a sessão.

Citação que usamos aqui (e funciona): “A prova nasce de partilhar um caminho, não só um resultado” (parafraseando o espírito do Sidereus Nuncius; GALILEI, 1610). E um lembrete: noites nubladas ensinam paciência; desenhos tortos ensinam tolerância com o próprio erro — virtudes úteis até para matemática da sexta.

Próxima parada: “Como montar um relato simples, no formato que a escola gosta?”

14. O relatório que a escola entende (e que a família consegue fazer)

Modelo de uma página só:

- Título: “Três noites com a Lua — repetimos e comparamos.”

- Materiais: “olhos, caderno, lápis, relógio, binóculo emprestado 7×50.”

- Procedimento: 3 linhas, no passado, impessoal.

- Resultados: três mini desenhos com data/hora e céu (limpo/nublado).

- Discussão: “O terminador mudou; com apoio, vimos mais detalhes; sem apoio, nada de luas de Júpiter.”

- Conclusão: uma frase curta: “Repetimos e confirmamos que a fase muda noite a noite; luas de Júpiter só apareceram com apoio.”

Se couber, uma citação enxuta: “Publicar cedo e curto ajuda os outros a repetir” (LEITÃO, 2015). Parece bobo, mas é o espírito do método.

Próxima pergunta lógica: “E quando a criança pergunta sobre conflitos, prêmios, academia de ciências — o que responder sem entrar em polêmica?”

15. Falando de conflitos e de colaboração com honestidade

Aqui a linha é fina, mas dá para andar:

- Dizer que houve conflitos no passado não é atacar ninguém; é reconhecer ritmos diferentes entre descoberta e confirmação.

- Dizer que a Igreja mantém uma academia científica aberta e internacional mostra que instituições aprendem, preservam e colaboram — e que ciência e fé podem coexistir sem rótulos fáceis (HEILBRON, 2010).

Frase que usamos por aqui: “Respeito + método = conversa longa”. Crianças entendem. E adultos respiram.

Gancho: “Quais erros comuns derrubam a rotina? E como corrigir sem drama?”

16. Erros que todo mundo comete (e como corrigimos aqui)

- Tremer o binóculo e desistir: resolver com apoio — janela, tripé barato, banco.

- Prometer demais: manter sessões curtas e frequentes.

- Querer “ver tudo” na mesma noite: escolher um alvo e fechar com uma pequena vitória.

- Não anotar: sem registro, a prova evapora; colar um post-it no binóculo lembra de pegar o caderno.

Mini checklist de saída: casaco, água, caderno, relógio. E um plano B para nublado: microscópio de celular com gota d’água na câmera — funciona e salva a noite.

Próximo passo: “Como conectar essa rotina com as virtudes da Educação Clássica?”

17. Educação Clássica em prática: memória, método, maravilhamento

Sem slogans. Três pilares entram em campo naturalmente:

- Memória: o caderno do céu é treino de memória significativa — ver, desenhar, reler, comparar.

- Método: a sequência pergunta–observação–registro–compartilhamento é um trivium aplicado à vida comum.

- Maravilhamento: não é enfeite; é motor. Sem o “uau”, ninguém volta para a repetição chata que vira prova (GALILEI, 1610).

Uma citação honesta para fechar a roda: “O cosmos é legível, mas pede leitores pacientes.” Dito isso, seguimos para o último bloco deste ciclo.

18. Fecho deste ciclo

Se chegamos até aqui, já deu para experimentar a ponte entre “ver” e “provar”, vestir o caso Galileu-Igreja com respeito, e montar uma sequência de um mês que cabe na vida real. O que vem agora? Duas trilhas paralelas:

- Técnica: tentar um encontro em um clube de astronomia local para ver um telescópio maior; vale ouro.

- Conteúdo: preparar três maquetes dos “sistemas do mundo” e uma noite de tipografia para “publicar” o folheto da família — nosso mini Sidereus.