1. Compreendendo a Criança e Seu Propósito

Quando olhamos uma criança pequena, vemos mais que um corpo em crescimento ou uma mente em formação. À luz da educação clássica, vemos um ser em potência. Uma alma ordenada a fins altos. Um vaso pequeno, chamado a ser preenchido com três bens perenes: verdade, bondade e beleza.

A criança não é tábula rasa, nem adulto em miniatura. Não é obra de modismos. É semente divina, portadora de dignidade intrínseca, feita para desabrochar em plenitude humana.

Essa visão teleológica, cara a Tomás de Aquino, convida a ir além do visível. O desenvolvimento não é acaso; é atualização de potências. E se dá por hábitos virtuosos e pela aquisição de conhecimento. Antes que a lógica fique nítida ou a retórica flua, a alma busca ordem e sentido. Assenta a gramática da realidade: nomear, memorizar, observar, imitar.

No centro, está a dimensão moral. Prudência, justiça, fortaleza e temperança não são adereços tardios. São alicerce do intelecto e da vontade. Formam-se por instrução, mas sobretudo por exemplo vivo e correção amorosa. Uma disciplina que reorienta, aponta ao bem comum, treina autocontrole e não humilha. Mão firme e gentil: o jardineiro que poda para a planta crescer forte e bela.

A infância é tempo de maravilhamento. É quando o coração se abre ao espanto diante do mundo. G. K. Chesterton recorda: educar é transmitir a verdade. Não se extrai o que não foi dado; nutre-se a imaginação com cultura e realidade. Melodia tonal, poesia rimada, narrativas com forma moral: coisas grandes e verdadeiras que ordenam os afetos.

C. S. Lewis adverte contra “abolir o peito”: separar mente e afetos, formar técnicos sem sentimento treinado para o valor. Beleza e reverência são tão vitais quanto habilidades. Roger Scruton fala em iniciação a uma herança que transcende a moda. Respeito por um mundo que precede a criança e a acolhe.

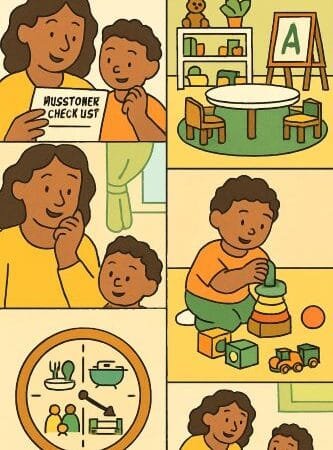

Nesse jardim, os pais têm papel insubstituível. São primeiros observadores e modelos. Coerência e firmeza afetiva tornam-se solo fértil para virtudes e amor ao saber. A casa vira um mosteiro doméstico: santuário de ordem e alegria. A rotina educa: civilidade, gratidão, diligência em pequenos ritos. Sono em horários estáveis, refeições à mesa sem telas, brincadeira ao ar livre, o “por favor” e o “obrigado”. A rotina ensina o que esperar e organiza o dia e a mente.

Observar com atenção não é apenas vigiar marcos. É ato de prudência e caridade. Saber “onde a criança está” permite oferecer o desafio certo: nem fácil a ponto de entediar, nem difícil a ponto de frustrar. É a zona de desenvolvimento proximal, o próximo passo.

Se um marco persiste ausente — na linguagem, na interação, na motricidade — agir cedo é amor, não falha. Busca-se apoio especializado sem estigma. A plasticidade dos primeiros anos torna a intervenção precoce um imperativo da razão e da caridade. Quanto antes, melhor.

Assim, ver a criança à luz clássica é escolher o cultivo, não a fabricação. É reconhecer sua dignidade, seu assombro, sua ordenação ao verdadeiro, ao bom e ao belo. É chamar os pais a serem guias primeiros e dedicados, tecendo com afeto e sabedoria o tecido de uma vida plena.

2. Estrutura do Aprender: A “Gramática” da Realidade

Na primeira infância, o tempo abre asas. Ali se lança o alicerce de todo ser. É o amanhecer em que a criança tece sua compreensão do mundo, erguendo a gramática da realidade. Não é tábula vazia. É pequeno universo que busca ordem em sons, luzes e toques. Não acumula dados: absorve ritmos, padrões e sentidos.

Nesse começo, a mente opera com quatro gestos simples: nomear, memorizar, observar, imitar. A cada palavra, cada objeto, cada gesto, uma peça se encaixa. Essa gramática inicial prepara o voo da razão: primeiro o concreto, depois a lógica e a boa expressão.

A linguagem é a primeira arquitetura. O bebê se aquieta à voz da mãe, responde com sons, inicia conversas. Falar, ler e cantar todos os dias não é só afeto; é pedagogia. Canções com gestos, rimas e histórias curtas enriquecem o vocabulário e treinam a memória, porta do juízo. Educar é transmitir a verdade — primeiro sentida e nomeada no cotidiano.

O corpo explora antes de pensar. Sustentar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar, andar: não são só conquistas físicas. São mapas da mente em construção. Ao tocar e mover-se, a criança aprende espaço, causa e efeito, coordenação. Ofereça chão seguro, brinquedos que se alcançam, tempo de bruços, convites ao movimento. O simples chamar pelo brinquedo para erguer a cabeça fortalece músculos e atenção.

Rotina e ambiente ensinam em silêncio. Horários de sono, refeições sem telas, brincadeira ao ar livre, pequenas tarefas: ritos que formam ordem, serviço e diligência. O aprendizado progride do concreto ao abstrato e pede vida ordenada. A casa pode ser um mosteiro alegre: previsibilidade que organiza a mente e acalma o coração.

O adulto é primeiro espelho e guia. Presença atenta, resposta aos sinais, respeito ao ritmo. Observar marcos de desenvolvimento — sociais, de linguagem, cognitivos, motores — é prudência e cuidado. Com isso, personalizamos estímulos: o próximo passo, não dez passos adiante. Se um marco falta de modo persistente, agir cedo é amor: buscar apoio sem estigma aproveita a plasticidade dos primeiros anos.

Nada disso faz sentido sem a dimensão afetiva e moral. Cuidar dos afetos é formar caráter. Histórias com estrutura moral, poesia, música de boa forma ampliam o vocabulário interior e ordenam desejos. Beleza e reverência valem tanto quanto habilidades. Iniciar a criança numa herança que a precede é dar-lhe casa por dentro.

Em suma: na primeira infância, a gramática do real nasce do encontro entre a curiosidade e um adulto que guia. É tempo de maravilhar-se e assentar bases sensoriais, linguísticas, cognitivas e motoras. Ao nomear, memorizar, observar e imitar, nutridos pelo verdadeiro, pelo bom e pelo belo, não apenas se aprendem habilidades — formam-se inteligência e caráter. Aos pais cabe a tarefa doce e exigente de jardinear esse jardim, para que cada semente floresça na sua melhor forma.

3. Virtudes e Disciplina: Conexão antes da Correção

No jardim da primeira infância, cada dia desabrocha como flor nova. Ali, a formação do ser vai além de habilidades. É tempo de semeadura profunda: molda-se o intelecto e, sobretudo, a alma. A visão clássica não impõe rigidez; convida ao assombro. Vê a criança como potência ordenada à Verdade, à Bondade e à Beleza. Nesse florescer, virtudes e disciplina são cercas amorosas: protegem para que a imaginação cresça e o caráter crie raízes.

A tradição tomista lembra: a formação moral precede e sustenta a intelectual. Prudência, justiça, fortaleza e temperança tecem o caráter. Não brotam do nada. Nascem de instrução, exemplo e correção sensata. A graça não anula a natureza; eleva-a. O lar torna-se um pequeno mosteiro. Em atos diários, repetidos com propósito, formam-se hábitos — musculatura da aprendizagem e da autorregulação. Educar é aperfeiçoar a razão em direção à felicidade: hábitos intelectuais e morais que orientam ao bem.

Disciplinar, aqui, é um ato de amor. Não humilha, não pune por punir. Reorienta. Mostra o caminho da autonomia e do autocontrole. Limites firmes e claros são margens de rio: guiam o fluxo sem aprisionar. Dão previsibilidade e, com ela, liberdade dentro da ordem. O adulto-modelo é o primeiro livro da criança. Rotinas afetivas e consistentes, consequências proporcionais e reparadoras, um farol que guia o pequeno navegante.

De pouco vale a inteligência sem um coração que reconheça o valor. C. S. Lewis adverte contra “abolir o peito”: separar mente e afetos. Isso produz técnica sem virtude. A imaginação moral é o laboratório do caráter. Imagens ricas — música bem formada, poesia com ritmo, fábulas e histórias com estrutura — ordenam os afetos e ampliam o vocabulário interior. Chesterton aponta o caminho: nutrir a imaginação com coisas grandes e verdadeiras, não encolher o currículo à “relevância” do momento.

Autoridade parental não é domínio; é serviço. O adulto introduz a criança numa herança que a antecede. Scruton lembra: língua, música, história e boas maneiras são bens comuns a transmitir. O exemplo dos pais — fala, atitudes, modo de tratar o outro — ensina antes das palavras. Celebrar o calendário, civil e religioso, por meio de ritos domésticos, cultiva gratidão e pertencimento. Tecemos, assim, a criança na tapeçaria viva da comunidade.

Traduzir princípios em prática exige vigilância amorosa e criatividade. Rotina consistente — sono em horários estáveis, refeições sem telas, brincadeira ao ar livre, pequenas tarefas — atua como pedagoga silenciosa. Ensina ordem, serviço, diligência. A casa é a primeira escola de civilidade: o “por favor” e o “obrigado”, a pequena oração, a estante organizada. Leituras diárias, contos e fábulas; um cancioneiro de família; dramatizações simples. Em correções, primeiro a conexão, depois o ajuste. Elogie o esforço, explique o porquê das regras, ofereça caminhos de reparação. É a arte de jardinar: podar com medida, nutrir com amor, celebrar cada broto.

Em síntese, educar virtudes e aplicar disciplina amorosa, sob a ótica clássica, não é técnica fria. É participação no florescimento humano. Uma dança entre ordem e liberdade, transmissão e cultivo. Ao criar um ambiente de verdade, bondade e beleza; ao modelar pelo exemplo; ao nutrir a imaginação com narrativas que ordenam desejos; ao estabelecer limites serenos, os pais lançam um alicerce duradouro. Não apenas para “marcos”, mas para um ser inteiro — capaz de discernir, amar o bem e embelezar o mundo. O tempo é precioso: cada ato, cada palavra, cada gesto no santuário do lar ressoa longe, na alma que se forma.

4. O Alimento da Infância: Imaginação e Linguagem

Na primeira infância, cada instante é semente. O crescimento vai além do corpo e do cálculo. O verdadeiro alimento está na seiva que nutre imaginação e linguagem, tecendo as primeiras fibras do ser. É tempo sagrado: jardim de maravilhas. A visão clássica vê a criança como potência orientada à Verdade, à Bondade e à Beleza. Para que esses fins floresçam, mente e coração precisam de cultivo conjunto. Sem o “peito”, adverte C. S. Lewis, formam‑se técnicos hábeis, mas sem sentimento treinado para a virtude.

A tradição, de Tomás de Aquino a Chesterton e Scruton, ilumina esse nutrir. Para Aquino, a formação moral antecede e sustenta a intelectual. Prudência, justiça, fortaleza e temperança nascem da instrução, do exemplo e da correção sensata. Nesse caminho, linguagem e imaginação erguem a arquitetura interior: sons, palavras e histórias constroem o vocabulário íntimo e ordenam os afetos.

Chesterton insiste: é preciso alimentar a imaginação com coisas grandes e verdadeiras. Não é fuga, é mergulho no que forma o caráter. Contos, poemas, símbolos e ritos domésticos — inclusive o calendário cívico e religioso — expandem o horizonte e enraízam a criança numa herança que a precede. Scruton recorda: língua, música e história se transmitem com benevolência e exigência; são serviço à entrada no mundo comum, não abandono ao presentismo.

A “gramática da realidade”, primeiro passo do trivium, ecoa nas melhores práticas da primeira infância. Nomear, memorizar, observar, imitar: assim a criança adquire habilidades. Canções, rimas e narrativas curtas são o tecido dessa gramática, em sintonia com linguagem responsiva, turnos de brincadeira e leitura compartilhada. Ao sorrir para chamar atenção, balbuciar “ooo/aaah” e virar a cabeça para a voz, o bebê já habita a gramática da comunicação. Rotina consistente, conversa afetuosa e olhar atento dão segurança e impulso ao desenvolvimento.

A linguagem é portal do pensamento e do convívio. Dos 2 aos 5 anos, os marcos se encadeiam: reagir a sons, revezar vocalizações, balbuciar sílabas, gestos como acenar, primeiras palavras além de “mamãe” e “papai”, pequenas combinações, vocabulário em expansão, perguntas, frases mais longas, relatos simples, rimas e primeiras histórias. Cada degrau sustenta o seguinte, abrindo caminho ao crescimento social e cognitivo.

Nutrir imaginação e linguagem se faz em gestos simples. Leitura em voz alta diária — contos, fábulas, poesias curtas. Um cancioneiro de família com canções e gestos. Recontos com começo, meio e fim; pequenas dramatizações. Assim a criança habita mundos, exercita empatia e organiza o pensamento.

O ambiente deve convidar à descoberta. Menos é mais: poucos e bons objetos, em rotação, favorecem o foco. Zonas de leitura, arte e movimento, com tapetes que marcam o espaço de trabalho, apoiam a autonomia. Limite telas, sobretudo antes dos 2 anos: aprender acontece no encontro com pessoas e com o real. Tempo de tela não substitui atenção partilhada nem prática manual.

Imaginação, linguagem e caráter caminham juntos. A imaginação moral, alimentada por imagens ricas, ordena afetos e amplia o vocabulário interior. A disciplina, nessa chave, é ato de amor, não de humilhação. Conexão antes da correção. Falar de frente, à altura dos olhos, une palavras e expressão. Elogiar o esforço fortalece perseverança e caráter.

A observação dos marcos, com apoio de checklists confiáveis, orienta o percurso. Ajuda a monitorar progressos, detectar atrasos e agir no tempo certo. Os primeiros anos são janela de alta plasticidade: intervenção precoce reduz prejuízos e favorece linguagem, cognição e habilidades socioemocionais.

No fundo, o alimento da infância é cultura viva, afeto e sabedoria herdada. É banquete diário de palavras, ritmos, histórias e experiências sensoriais. Ao tecer essa tapeçaria, pais e educadores erguem alicerces firmes. A criança não apenas cumpre etapas: torna‑se inteira, capaz de discernir o verdadeiro, desejar o bem e criar o belo. O tempo é precioso: cada gesto no lar ressoa longe, na alma que se forma.

5. Ambiente e Rotina: O “Mosteiro Doméstico”

No entardecer, a luz dourada entra pelas janelas. O cheiro de pão encontra o silêncio antes da noite. A vida da criança se tece em fios de amor e rotina. O lar pode ser mais que abrigo: um mosteiro doméstico. Um santuário de crescimento, onde cada dia vira página e cada canto convida à descoberta. Não é rigidez. É ordem que nutre a alma. Um espaço que inicia no mistério pela verdade, bondade e beleza. Um ambiente que fala por si, um ritmo que ensina sem palavras.

O santuário da descoberta: ordem no espaço

Uma casa-monastério começa no ambiente preparado. Menos profusão, mais curadoria. Poucos objetos, bons objetos. Materiais que pedem imaginação e ação, não passividade. Rotação de itens, prateleiras baixas, tudo ao alcance. Assim, a criança explora a fundo, concentra, encontra propósito.

Divida a casa em zonas. Um tapete marca o espaço de blocos e desenhos. Uma estante baixa convida à leitura. Um canto livre acolhe o movimento. Espaços definidos e respeitados cultivam autonomia e organização desde cedo. Acessibilidade em gestos simples: banquinho na pia, cabides baixos, cestos para sapatos. A arquitetura serve ao crescimento, não ao consumo.

A vigilância aqui é discreta. Oferece o “degrau certo” para o próximo passo. Para quem engatinha, chão livre e brinquedos um pouco distantes. Para quem tem 4 anos e pega fraca, giz grosso e atividades de pinça. Personalizar é amar com conhecimento: responder aos sinais que a criança dá.

A melodia da consistência: a pedagogia da rotina

Se o espaço é o corpo do mosteiro, a rotina é sua alma. Previsibilidade não é jaula; é cerca segura. Horários de sono, refeições e brincadeiras dão ao pequeno o que esperar do mundo. Isso nutre segurança emocional, regula afetos, amadurece funções executivas.

Rituais ajudam. Leitura antes de dormir, com histórias que formam imaginação moral. Cantigas e rimas, que divertem e dão ritmo aos afetos. Refeições sem telas, lugar de conversa e convivência. A orientação de pediatras e do Ministério da Saúde reforça a importância de rotinas estáveis.

Brincar ao ar livre é vital: correr, pular, chutar bola. Motricidade e coordenação agradecem. Pequenas tarefas, proporcionais à idade, ensinam serviço e diligência: guardar livros, regar plantas, pôr a mesa. O lar se torna comunidade de cooperação.

Limites fazem parte da música da casa. Cercas que protegem o jardim, não prisões. Conexão antes da correção: nomear emoções, explicar razões, aplicar consequências proporcionais. Autocontrole nasce desse clima de firmeza serena.

As telas exigem prudência. Antes dos 2 anos, desaconselhadas. Depois, limitadas e sempre acompanhadas. Interação humana supera a digital para aprender e se desenvolver. Menos tela também abre espaço para presença e resposta aos sinais da criança.

A vigilância que inspira ação: o tempo como aliado

Dentro desse mosteiro doméstico, a observação guiada por marcos é bússola. Checklists confiáveis e a Caderneta da Criança transformam o olhar em acompanhamento objetivo. As listas atuais sinalizam o que 75% das crianças fazem em cada idade. Se um marco não aparece, é alerta para agir, não para esperar.

Ao notar atrasos persistentes em comunicação, interação ou motricidade, a rotina vira catalisadora de ação precoce. Os três primeiros anos são janela de alta plasticidade. Neles se assentam bases de afeto, personalidade e aprendizagem. Intervir cedo — com triagem pediátrica e, se preciso, fono, fisio ou terapia ocupacional — reduz prejuízos.

Desfaça mitos que atrasam cuidado. “Colo estraga” não é verdade. Responder ao choro fortalece o apego e protege a saúde emocional. A ciência e a experiência confirmam.

A promessa do florescer: síntese de amor e sabedoria

O mosteiro doméstico é convite à vida familiar intencional. Cada detalhe importa: arranjo dos brinquedos, cadência das refeições, escolhas de leitura, modo de propor limites. Ordem e beleza no espaço; constância e propósito na rotina. Os pais tornam-se arquitetos de almas, ordenando intelecto, vontade e afetos ao que é bom, belo e verdadeiro.

A vigilância do amor não é fardo. É dança entre observar, personalizar e agir com coragem. Honra o presente da infância e prepara um futuro de plenitude. Assim, cada criança desabrocha em sua unicidade, no tempo que lhe é dado. Cada gesto no lar ecoa longe, na pessoa que se forma.

Para que os pais possam aprofundar a compreensão dos ensinamentos sobre o “Mosteiro Doméstico” e aplicá-los no dia a dia com seus filhos, proponho uma série de perguntas que convidam à reflexão e à ação, baseadas nas informações fornecidas pelas fontes:

Perguntas para a Jornada do “Mosteiro Doméstico”

I. Sobre a Observação e o Entendimento do Desenvolvimento:

- Por que é tão importante que eu, como pai/mãe, conheça os marcos do desenvolvimento do meu filho?

- Como essa observação contínua pode me ajudar a personalizar estímulos e a reduzir ansiedades com comparações?

- O que significa dizer que um marco de desenvolvimento é algo que “a maioria” das crianças (75% ou mais) consegue fazer?

- Por que, então, devo me preocupar se meu filho não alcança um marco esperado para a idade, em vez de “esperar para ver”?

- Quais são as principais áreas de desenvolvimento que devo observar em meu filho (0-6 anos) e como posso usar ferramentas como a Caderneta da Criança ou os checklists do CDC para isso?

- Que tipo de registros (anotações, vídeos curtos) posso levar às consultas pediátricas para tornar a conversa com o médico mais precisa?

- Como posso identificar se há um atraso no desenvolvimento do meu filho em áreas como a comunicação, interação social ou motricidade?

- Quais são os principais sinais de alerta que indicam a necessidade de buscar orientação profissional e não “esperar para ver”?

II. Sobre o Ambiente Preparado e a Estimulação no Lar:

- De que forma posso transformar nossa casa em um “mosteiro doméstico”, um ambiente preparado que nutre a atenção e a autonomia do meu filho?

- Quais são os princípios para selecionar brinquedos e materiais, e como posso organizar o espaço físico para incentivar a exploração ativa e o foco, em vez de distrair?

- Como posso personalizar os estímulos para meu filho, oferecendo desafios no “degrau certo”, nem fáceis demais, nem frustrantes?

- Poderia descrever exemplos de atividades lúdicas e interativas que promovem o desenvolvimento em diferentes faixas etárias (e.g., “tummy time”, brincadeiras de turnos, jogos de encaixe)?

- Qual a importância de um “repertório linguístico rico” e como posso cultivá-lo diariamente através de canções, rimas e histórias?

- Como a leitura em voz alta diária contribui para o desenvolvimento da imaginação moral e a ordenação dos afetos do meu filho?

III. Sobre a Rotina, Hábitos e Formação de Caráter:

- De que maneira a rotina e a consistência podem atuar como uma “pedagoga silenciosa”, nutrindo a segurança emocional e o autocontrole do meu filho?

- Que rituais diários, como refeições à mesa sem telas ou momentos de leitura antes de dormir, podem fortalecer os vínculos e o senso de previsibilidade?

- Como posso introduzir pequenas tarefas domésticas, proporcionais à idade do meu filho, para cultivar virtudes como o serviço e a diligência?

- G.K. Chesterton afirma que “limites não são prisões, mas cercas que protegem o jardim”. Como essa perspectiva pode me ajudar a estabelecer limites firmes e didáticos para meu filho?

- O que significa aplicar a “conexão antes da correção” ao ensinar autocontrole e responsabilidade, e como isso se difere da punição?

- Como posso educar os afetos do meu filho para que ele “ame o que é amável e rejeite o que é vil”, conforme C.S. Lewis, utilizando a imaginação moral através de histórias e mitos?

- De que forma o contato com a “herança cultural”, como boa música, arte e boas maneiras, pode educar o desejo e estabilizar a atenção do meu filho, segundo Roger Scruton?

IV. Sobre o Uso Consciente da Tecnologia:

- Quais são as recomendações para o tempo de tela em diferentes faixas etárias (especialmente para menores de 2 anos), e por que a interação humana é superior para o aprendizado e o desenvolvimento do meu filho?

- Como posso limitar meu próprio tempo de tela para ser mais responsivo às palavras e ações do meu filho?

- Como posso criar “momentos sem telas” durante as refeições e antes de dormir para promover a conversação e o descanso do meu filho?

V. Sobre a Vigilância e a Busca por Apoio Profissional:

- Quando devo procurar um pediatra para uma triagem de desenvolvimento ou o encaminhamento para especialistas, mesmo que meu filho esteja aparentemente atingindo alguns marcos?

- Por que os primeiros três anos de vida são um período crítico para a maturação do sistema nervoso central e a plasticidade neuronal, tornando a intervenção precoce tão eficaz?

- Como posso desmistificar a ideia de que “colo estraga a criança”, compreendendo que o conforto e a resposta aos sinais de choro são cruciais para a formação do apego e a saúde emocional?

Essas perguntas visam não apenas testar o conhecimento dos pais, mas também incentivar a aplicação prática e a reflexão contínua sobre o desenvolvimento infantil no contexto do lar.

6. Personalização e Intervenção Precoce

O lar como jardim: cultivando o florescer da infância

A parentalidade é arte de jardinagem. Regar, nutrir, observar. Podar com sabedoria e orientar o crescimento. No centro, vive o mosteiro doméstico: espaço onde o desenvolvimento acontece, guiado por atenção vigilante e amor que vira ação. Entender suas nuances ajuda pais e cuidadores a moldar o presente e a preparar um futuro pleno.

A bússola dos marcos: o ritmo da vida

Os marcos do desenvolvimento são nossa bússola. Mostram o que a maioria das crianças — 75% ou mais — faz em cada idade. Conhecê‑los torna os pais observadores confiáveis e precoces.

Observar de forma contínua e intencional, nos domínios social-emocional, de comunicação, cognitivo e motor, vale ouro. Ajuda a identificar necessidades, a decidir com segurança e a ajustar estímulos no “degrau certo”: nem fácil a ponto de entediar, nem difícil a ponto de frustrar. Checklists por idade — CDC ou Caderneta da Criança — transformam o olhar em registro objetivo. Leve notas, exemplos do dia a dia, até vídeos curtos às consultas. A conversa com o pediatra fica precisa. A ansiedade cai. As comparações perdem força.

O lar como laboratório: a força do ambiente preparado

O mosteiro doméstico pede um ambiente preparado. Menos excesso, mais discernimento: poucos, bons objetos, rotacionados e ao alcance. Zonas claras para leitura, arte, construção e movimento. A casa convida à exploração ativa.

A estimulação nasce do cotidiano. Um repertório de canções, rimas e histórias compõe a gramática da realidade. Leitura em voz alta diária nutre imaginação e ordena afetos. Brincadeiras de turnos, jogos de imitação e a narrativa das rotinas — “agora a mamãe lava as mãos” — tornam a linguagem viva e útil.

A rotina é pedagoga silenciosa. Horários consistentes de acordar, dormir e comer, sem telas à mesa, oferecem previsibilidade e segurança. Pequenas tarefas, na medida da idade — guardar brinquedos, regar plantas — iniciam no serviço e na diligência. Modelagem de condutas, linguagem clara e consequências proporcionais ensinam autocontrole com respeito: conexão antes da correção.

Vigilância ativa: o valor da intervenção precoce

O desenvolvimento é complexo: genética, ambiente, laços sociais. Quando uma habilidade não surge no tempo esperado, falamos em atraso do desenvolvimento. Transtornos do neurodesenvolvimento atingem parte das crianças nessa fase.

Não espere. Os três primeiros anos são janela crítica de plasticidade. Intervenção precoce — fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, conforme a necessidade — faz diferença real e minimiza prejuízos.

Sinais de alerta pedem ação: ausência persistente de marcos (contato visual, balbucio, apontar, andar, combinar palavras), perda de habilidades ou preocupação consistente dos pais. Use a Caderneta da Criança e os checklists do CDC para documentar e orientar a consulta. Desfaça mitos: “colo estraga” é falso. Responder ao choro fortalece apego e protege a saúde emocional.

Diante de suspeita, o pediatra pode fazer triagem e encaminhar a uma equipe multidisciplinar (neuropediatra, fisio, fono, TO, psicologia, entre outros). O plano de cuidado se ajusta à causa — de falta de estímulo a condição clínica — e trabalha os domínios em maturação.

A promessa do florescer contínuo

Personalização e intervenção precoce são faces do mesmo cuidado atento. Cultivar o mosteiro doméstico é criar um ambiente rico e previsível, onde cada atividade convida ao aprender no ritmo de cada criança. É notar nuances, celebrar conquistas e agir com prontidão quando há desvios. Carinho com ciência. Rotina com sensibilidade. Assim o jardim da infância floresce em plenitude, revelando a verdade, a bondade e a beleza que cada criança traz em si.

A jornada de cultivar a alma de um filho é, em sua essência, um ato de amor e sabedoria, que se desdobra no solo fértil do lar. Para que a essência do “Mosteiro Doméstico” floresça plenamente e seus ensinamentos se entrelacem no tecido diário da vida familiar, propomos uma série de perguntas que convidam à reflexão profunda e à ação transformadora. Que cada questão seja uma semente lançada ao coração dos pais, para que o entendimento se aprofunde e a aplicação se torne uma arte intuitiva e consciente.

Perguntas para a Jornada do “Mosteiro Doméstico”

I. A Bússola dos Marcos: Desvendando o Ritmo Singular do Crescimento

- Como a bússola dos marcos do desenvolvimento ilumina o caminho do meu filho, permitindo-me ser o primeiro e mais vigilante jardineiro de seu florescer, e por que a observação atenta, em vez da simples comparação, personaliza os estímulos e acalma as ansiedades?

- Reflexão Adicional: De que forma a compreensão de que um marco é atingido pela “maioria das crianças (75% ou mais)” muda a minha percepção e me impulsiona a agir precocemente, em vez de “esperar para ver”?

- Quais são os principais quadrantes de desenvolvimento – social-emocional, comunicação, cognição e motricidade – que merecem minha atenção vigilante nos primeiros seis anos de vida do meu filho, e como posso usar ferramentas como a Caderneta da Criança ou os checklists do CDC para tecer um registro fiel de seu progresso e enriquecer o diálogo com o pediatra?

II. O Lar como Laboratório: A Força Silenciosa do Ambiente e da Rotina

- No cenário do lar, como posso tecer um “mosteiro doméstico”, um ambiente preparado que convida à atenção e à autonomia, e quais princípios norteiam a seleção de “poucos, mas bons objetos” e a organização do espaço para nutrir o foco em vez de dispersar o olhar de meu filho?

- Qual a melodia exata para o “degrau certo” de estímulos, aquele que não é fácil demais que o tédio toque sua canção, nem tão desafiador que a frustração tolde o olhar de meu filho, e como posso adaptar atividades lúdicas para diferentes faixas etárias, do “tummy time” ao faz-de-conta mais elaborado?

- De que forma o ritmo constante da rotina se revela uma “pedagoga silenciosa”, tecendo a segurança emocional e o autocontrole em meu filho, e quais rituais diários — como refeições à mesa sem telas ou a leitura antes de dormir — podem fortalecer os laços e o senso de previsibilidade?

- Como a semente de um repertório linguístico farto, regada por canções, rimas e histórias, cultiva não apenas a palavra, mas a imaginação moral e a ordenação dos afetos, como um jardim de virtudes para o futuro de meu filho, conforme a sabedoria de C.S. Lewis e Roger Scruton?

- G.K. Chesterton afirma que “limites não são prisões, mas cercas que protegem o jardim”. Como essa perspectiva pode me ajudar a estabelecer limites firmes e didáticos para meu filho, e o que significa aplicar a “conexão antes da correção” para ensinar autocontrole e responsabilidade, distinguindo-a da mera punição?

- Em um mundo entrelaçado por telas, como discernir o toque da tecnologia para que ela sirva ao florescer do meu filho, e não ofusque a interação humana vital que tece as redes neurais da resposta e do afeto, especialmente antes dos 2 anos de idade?

III. A Vigilância Ativa: A Preciosidade da Intervenção e do Apoio

- Quando o silêncio de um marco ausente se prolonga, ou a melodia do desenvolvimento desafina, como a prontidão de buscar ajuda profissional se torna a mais terna e eficaz das intervenções, colhendo os frutos da plasticidade neuronal e da maturação do sistema nervoso central nos primeiros três anos de vida?

- Ainda ressoa a melodia antiga de que “colo estraga a criança”; como a ciência e a sabedoria do apego revelam a verdade de que o acolhimento responsivo, a escuta atenta ao choro e o conforto são o próprio solo fértil da segurança emocional e do desenvolvimento saudável?

- Para além da observação diária, quais são os sinais de alerta persistentes que indicam a necessidade de buscar uma triagem de desenvolvimento ou o encaminhamento para uma equipe multidisciplinar, e como posso desmistificar a busca por apoio especializado como um ato de caridade e prudência?

Que estas perguntas inspirem uma reflexão contínua e um agir consciente, transformando o lar em um verdadeiro celeiro de virtudes e habilidades, onde cada criança floresce em sua plenitude.

Tapeçaria da infância: marcos, rotina e cuidado que age

A tapeçaria da infância se tece no tear do lar. Cada família é um jardim singular. Pais e cuidadores são chamados a semear, nutrir e observar. O mosteiro doméstico não é isolamento: é terreno fértil onde a semente do desenvolvimento pode florescer.

A bússola dos marcos

Marcos do desenvolvimento são mais que expectativas. Indicam o que a maioria das crianças — 75% ou mais — alcança em cada idade. Conhecê‑los nas áreas social‑emocional, de comunicação, cognitiva e motora torna os pais observadores principais. A vigilância contínua celebra conquistas e identifica desvios cedo. Sem comparações vazias: use a Caderneta da Criança e os checklists do CDC. Leve registros às consultas. A ansiedade vira ação; o diálogo com o pediatra ganha precisão.

Ambiente preparado, rotina que educa

A alma do lar‑jardim é um ambiente que favorece atenção e autonomia. Menos excesso, mais discernimento: poucos e bons objetos; canções, rimas e histórias; leitura em voz alta diária que nutre a imaginação moral. Pequenas tarefas — guardar brinquedos, regar plantas — ensinam serviço e diligência. Disciplina começa na conexão: explicar, nomear emoções, aplicar consequências proporcionais. Linguagem clara e exemplo coerente apontam ao bem comum e ao florescer interior.

Intervenção precoce: abraço e ponte

Não espere. Os três primeiros anos são janela crítica de plasticidade neural. Agir cedo minimiza prejuízos e amplia potencial. Sinais de alerta: ausência persistente de um marco, perda de habilidades, ou preocupação consistente dos pais. Quebre mitos: “colo estraga” é falso. Conforto e resposta ao choro fortalecem o apego e protegem a saúde emocional.

Diante de suspeitas, o pediatra pode realizar triagem e encaminhar a equipe multidisciplinar (fono, fisio, TO, psicologia, neuropediatria). Carinho em casa, ciência e apoio profissional se unem na personalização e na intervenção oportuna.

Síntese

Cultivar o mosteiro doméstico é unir afeto e conhecimento, rotina e sensibilidade. Vigiar com calma, celebrar cada degrau, agir com prontidão quando surgem desafios. É guiar a criança para desvelar a verdade, desejar o bem e criar o belo — e assim florescer em um mundo de possibilidades.